|

|

|

| |  | | |

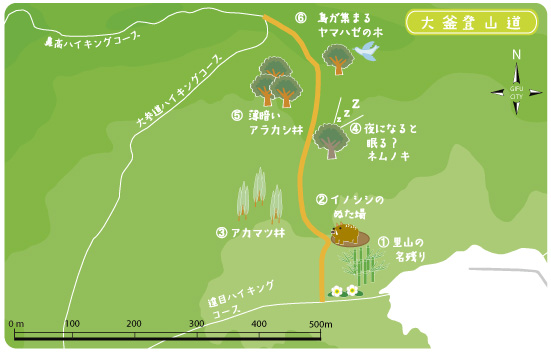

登山道登り口:達目ハイキングコースから

距離:約800m かかる時間:約35分

達目ハイキングコースから東山南斜面を登り、鼻高ハイキングコースを接続する登山道。下側では、竹林やヒノキ植林もみられて、かつて達目洞集落の里山として利用された形跡が見られます。登るにつれてツブラジイなどの照葉樹林が多く見られます。

| |

| | もくじ |  | | | |

1.里山の名残り |  | | | |

| 2.イノシシのぬた場 |  |  |  |

最近金華山では、イノシシの掘返しが目立ってきています。

イノシシは、体についたダニや寄生虫をとるためや体温調整するために泥浴を行います。泥浴びをする背中をこすり付けているイノシシの姿がぬたうちまわっているように見えるため、イノシシが泥浴びをする場所をぬた場と呼ばれています。

ぬた場の付近では、イノシシの足跡や泥浴びの後に体をこすりつけた木などイノシシの生活の跡を見つけることができます。

|

| | |

| 3.アカマツの林 |  |  |  |

大釜登山道では、アカマツが多く茂っているのを見ることができます。

このアカマツも金華山がかつて里山として活用されていた痕跡だと考えられます。それは、アカマツがかつてあった自然林を薪や炭など生活の材として人が活用してできた二次林であるためです。

金華山は、自然林やかつて里山として活用された場所など、場所によって人との関わり方が違っています。木々を観察すると昔の人たちがどのように金華山とかかわっていたかが、見えてきます。

|

| | |

| 4.夜になると眠る木〜ネムノキ〜 |  |  |  |

大釜登山道の中腹では、ネムノキを見ることができます。

このネムノキは、枝につけた葉を昼間は開いているのに、夜になると閉じるという特徴を持っています。この行動が木が眠るようだからネムノキという名前の由来になったと言われています。また、このネムノキのような行動は、就眠行動といいます。

|

| | |

| 5.薄暗いアラカシの林 |  |  |  |

鼻高ハイキングコース接続部分に近づくにつれて、森が暗くなります。

これは、アラカシなどの一年中青々とした葉をつける常緑高木が、空を覆うため陽の光が森に入らなくなるため薄暗い森が続いています。

登山道の入口付近のアカマツの林と比較してみると植生が代わっていくのを感じるはずです。

|

| | |

|

|

|